Cet entretien avec Manu Dibango a été réalisé par James Stewart en 2012 en public, sur la Scène de Cybele pour le festival Jazz à Vienne qui proposait une carte blanche à cet immense artiste camerounais. Il aura traversé une bonne partie du 20e siècle, son ténor et ses compositions à la main : la colonisation, les indépendances, l’afro-centrisme afro-américain, le jazz, la soul, les musiques africaines de la rumba congolaise jusqu’au renouveau du makossa camerounais…

(Spécialiste des musiques de l’Atlantique Noir, James Stewart est Dj résident et co-programmateur des Soirées « Black Atlantic Club », fondateur du blog Afrosouldescarga, producteur et percussionniste).

Le film « Jammin’ the Blues » de Gjon Mili en 1944 est un point de départ, car c’est le premier grand film sur la musique noire américaine à cette époque, un film qui vous a marqué et vous découvrez le jazz à cette époque, notamment via Francis Bebey.

Le film « Jammin’ the Blues » de Gjon Mili en 1944 est un point de départ, car c’est le premier grand film sur la musique noire américaine à cette époque, un film qui vous a marqué et vous découvrez le jazz à cette époque, notamment via Francis Bebey.

C’est dans les colonies de vacances pour africains… 1951, Saint-Germain-en-Laye, ceux qui aimaient la musique on se retrouvait ; c’était des colonies pour les jeunes Camerounais de l’époque, il y avait Francis Bebey, Zach le père de Yannick Noah qui lui aimait le sport ; Francis Bebey et moi on aimait la musique, il était mon aîné, il m’apprenait le monde du jazz. C’est l’époque où on faisait du stop pour aller écouter du jazz au “Tabou” à Saint-Germain-des-Prés; l’époque de tous les possibles : Sydney Bechett, “J’irai cracher sur vos tombes”, les frères Jacques, les Compagnons de la Chanson, il y avait un bouillonnement extraordinaire de la culture au début des années 50 ; moi je suis arrivé en 1949 ; il n’y avait pas d’avion, aujourd’hui on va au Cameroun en 5h, mais à cette époque il fallait 21 jours par bateau, c’était une autre époque, l’après-guerre quoi.

Pendant les années 50, les musiciens de jazz sont synonymes de modernité, beaucoup de musiciens Américains sont restés à Paris après la seconde Guerre Mondiale, et ça va être votre formation musicale, vos premiers amours, Duke Ellington, Charlie Parker, Louis Armstrong, je crois que le premier disque que vous achetez est un disque de Duke Ellington ?

C’est ça ! Disons que les images étaient rares à cette époque-là, et encore plus les images de jazz ; nous on était encore amateurs, on était beaucoup plus dans la lecture des légendes de tout ce monde-là, alors les voir en images pour la première fois, voir Louis Armstrong pour la première fois avec ses mouchoirs tout ça… c’est bien d’avoir ce genre de passion avec des vrais gens, ils vous emmenaient dans un monde où tout est un peu truqué car en fait quand tu regardes bien les images ils ont joué par-dessus, pour avoir de belles images ; on ne se rend pas compte à cette époque-là, tu crois qu’ils sont réellement en train de jouer alors qu’ils sont en train de « re-jouer », il y a déjà la technique qui est là pour avoir les belles images, pour avoir la fumée qui sort, les volutes… on ne peut plus fumer maintenant dans une boîte de jazz… et donc toute cette ambiance qu’il y avait là n’existe plus maintenant puisque tout est aseptisé ; l’ambiance du jazz c’ était ça, un peu d’alcool, des gens qui dansaient, il y avait les deux côtés « body and soul » : il y avait le corps là-dedans, maintenant on a enlevé le corps et il n’y a plus que le « soul ».

https://www.youtube.com/watch?v=A0uQHiTCyVg

Fin des années 50, vous partez à Bruxelles, puisque c’est là-bas que les choses se passent pour les musiciens Antillais, Africains ou Américains, et il y a beaucoup de boîtes de jazz.

Alors déjà, à cette époque-là pour les étudiants en France pour loger à Paris c’était déjà très difficile, et à Bruxelles il y avait à loger partout et ils parlaient français. Et en second lieu, il y avait beaucoup plus d’opportunités de clubs, donc on s’est dit « On va à Bruxelles » ; à l’époque nous étions français, nous n’étions pas encore des pays indépendants, il faut bien situer cela, les indépendances sont arrivées dans les années 60. Là nous parlons de 56-57, de l’Exposition « L’atomium » en 58 à Bruxelles, donc on va à Bruxelles et effectivement il y avait deux choses très fortes : il y avait une forte colonie d’amateurs de jazz et de musiciens de jazz Belges : Sadi Lallemand, Benoît Quersin, Bobby Jaspar, tous ces gens-là venaient jouer à Paris ; Toots Thielemans qui était encore en activité à 90 ans (NDLR : décédé en 2016) ; et puis il y avait une très bonne école de médecine aussi ; donc il y avait beaucoup de Noirs Américains qui venaient étudier la médecine à Bruxelles et qui avaient des disques de jazz et qui venaient nous voir dans des clubs ; il y avait un échange, pas forcément un échange premier parce qu’ils n’étaient pas musiciens mais ce que nous on aimait chez eux, c’est qu’ils avaient cette culture, même s’ils ne vivaient pas de ça. Donc je joue dans des clubs, et voilà que les indépendances arrivent, voilà qu’il y a la table ronde, voilà que Joseph Kabasele, dit « Grand Kalle » un des plus grands orchestres du Congo vient enregistrer, et c’est le grand Patrice Lumumba qui l’a amené dans ses valises pour enregistrer les premiers disques d’orchestre de jazz africain dans les conditions techniques occidentales de l’époque. Et les disques font un tabac, le morceau « Indépendance cha-cha » a d’ailleurs été le ralliement de toute l’Afrique francophone. Leur musique a été popularisée dans toute l’Afrique, parce que les Belges ont fait que le lingala était parlé par tous les Congolais, ils étaient 15 millions à cette époque ; donc tu pouvais avoir un disque d’or chez toi, sans avoir besoin de sortir du Congo. Ils avaient un gros émetteur, qu’on pouvait écouter dans toute l’Afrique, alors que nous en Afrique francophone, on avait les radios qui fermaient à 22h, et ces radios avaient 2000 Kwatts, donc tu pouvais pas l’entendre à plus de 20km… Donc toute l’Afrique dansait sur les rythmes de l’African Jazz congolais, donc c’était vraiment les premières vedettes en Afrique. Ils viennent donc à Bruxelles enregistrer et ils avaient besoin d’un saxophoniste parce que le leur était malade ; j’ai fait donc des disques avec eux, ça a eu un succès phénoménal au Congo en 1961 ; donc on m’invite au Congo, dans toute ma naïveté bien entendu, parce que le Katanga était en guerre, mais nous on ne pouvait pas savoir ; on va à Léopoldville pour un mois, et on reste deux ans…

C’est là que vous créez votre propre boîte « Le Tam-Tam ».

C’est là que vous créez votre propre boîte « Le Tam-Tam ».

Une des premières aventures de ma vie, j’ai l’occasion d’avoir une boîte, où beaucoup d’aviateurs, de pilotes qui venaient du monde entier, des Brésiliens, tout ça, qui allaient tirer au Katanga le jour, et le soir ils venaient boire un pot chez nous, enfin un monde assez bizarre entre la guerre et la paix.

Vous vous retrouvez de nouveau à Paris, à chercher un orchestre avec qui jouer, et vous rencontrez Dick Rivers, puis Nino Ferrer.

A Pigalle on jouait quand même dans les boîtes de jazz en attendant et puis le jazz c’est bien mais ça ne nourrissait pas son homme à l’époque (je ne sais pas si ça a beaucoup changé…), mais par contre il fallait assurer le week-end, comme ça la semaine on pouvait aller faire le bœuf à droite à gauche ; donc je tombe sur une bande de copains qui me disent que Dick Rivers a besoin d’un pianiste ; moi je faisais du piano alors je suis allé chez Dick Rivers, il m’a accepté, j’étais donc pianiste de rock. Un dimanche après-midi, on fait la première partie d’un certain Nino Ferrer, qui lui, commençait à monter avec « Le téléphon », « Mirza » et tout ça, vraiment c’était la vedette montante ; et il avait besoin d’un organiste car le sien allait ouvrir un grand studio d’enregistrement (NDLR : Bernard Estardy dit Le Baron qui part ouvrir le studio CBE) donc la place était vacante ; il me demande si je suis libre ; je savais jouer mais je n’étais pas vraiment organiste en fait, mais il faut bluffer un peu de temps en temps… 15 jours après il m’appelle pour faire une tournée avec lui ; j’ai dû apprendre ses morceaux très très vite, apparemment ça lu plaisait et je suis allé chez Nino Ferrer en tant qu’organiste. Mais j’avais mon orchestre au club Saint-germain, où je jouais naturellement du saxo ; un jour il était de sortie avec Eddie Mitchell, ils faisaient la tournée des bars, il me voit jouer et il me dit « Mais… tu ne m’as jamais dit que tu es saxophoniste ! » « Ouais, mais tu m’as pas demandé ! » ; bref je suis resté 4 ans chez Nino, et vraiment c’est lui qui m’a ouvert ce monde-là, on a commencé à faire des tournées avec Eddie Mitchell, tout le monde de la fin des années 60, je suis rentré dans le show-business par ce monsieur-là.

Vous avez participé à une émission télé aussi.

En 1968, on avait une très bonne émission de télévision ici qui s’appelait « Pulsation » ; malgré mai 68, pendant que ça châtaignait dehors nous on était au studio en train d’enregistrer des émissions de télévision ; certaines sont en noir et blanc, d’autres en couleur, et elles étaient réalisées par Gésip Légitimus, l’oncle de Pascal Légitimus, et parrainées par Claude Nougaro. Ça cassait tout dehors, mais nous dedans on faisait nos enregistrements… Il n’y avait qu’une chaîne donc ces émissions passaient automatiquement, on ne peut pas se rendre compte du parcours entre la réalité et ça ; entre-temps il y avait des travailleurs sénégalais qui manifestaient à Marseille, les pavés à Paris et nous on était au studio…

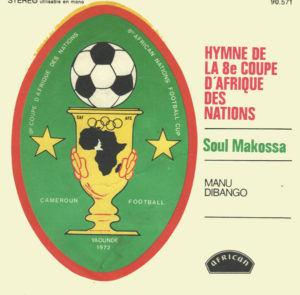

Juste après vous sortez votre deuxième album, qui a du succès en Afrique, donc vous repartez au Cameroun, et en 1972 vous écrivez l’hymne du Cameroun pour la Coupe d’Afrique des Nations qui a lieu à Yaoundé.

Juste après vous sortez votre deuxième album, qui a du succès en Afrique, donc vous repartez au Cameroun, et en 1972 vous écrivez l’hymne du Cameroun pour la Coupe d’Afrique des Nations qui a lieu à Yaoundé.

Il y a déjà le fait que le fameux disque en question plaisait beaucoup en Afrique mais il faut dire qu’à l’époque, les disques des Africains n’avaient pas le droit de sortir en France. On pouvait presser les disques Africains ici mais il fallait les renvoyer en Afrique. Donc, je quitte Nino Ferrer à la fin des années 60, cette commande arrive, et je fais l’hymne de la Coupe ; c’était des 45 tours donc il fallait une face B. Je fais cette face B en question, c’est le titre « Soul Makossa », et voilà que le Cameroun perd en demi-finales, donc on ne voulait plus entendre parler ni de l’hymne ni de rien du tout, les gens cassaient le disque, ils cassaient même les radios, tout le monde était furieux… C’est pas un pays violent mais y avait de quoi faire la révolution rien que pour le football. Et les choses arrivent toujours à un moment où on ne s’y attend pas ; un an après, les Noirs américains cherchaient leurs racines, c’était l’époque de « Black is beautiful », des films Blaxploitation, l’époque de Shaft, du Soul Power et tout ça, donc ils sont venus à Paris chercher des musiques d’Africains, parce qu’ils cherchaient leurs racines. Comme en ce moment d’ailleurs, ils cherchent leurs racines mais par l’ADN… Quincy Jones vient du Cameroun, il l’a retrouvé dans son ADN, comme Spike Lee… Bon à cette époque-là c’était pas encore ça, c’était encore la recherche des racines, et des films, et donc ils prennent tout ce qu’il y avait comme production africaine à Paris. Et dans ces productions-là il y avait ce 45 tours. L’aventure américaine commence quand ils ont découvert ce truc… Et me voilà sorti des boîtes de Paris, aller jouer à l’Apollo, 10 jours après on est venu me signer et du coup le destin te change : de musicien tu deviens artiste, et deviens « bankable ». A partir de ce moment-là tu entres dans un autre monde.

L’Apollo Theater de New York, le temple de tous vos idoles de jazz, c’est 2 à 3 concerts par jour à l’Apollo ?

C’est une usine à spectacle, c’est trois concerts par jour ; vous entrez à 13h, vous ne sortez pas avant minuit, entre les spectacles il y a un film, on vide la salle ; et le week-end, il y a 4 spectacles ; donc les Américains sont habitués ; quand Ray Charles venait ici il faisait toujours deux spectacles, un à 20h30 et à 22h ; mais l’Apollo était vraiment une usine, on y rencontrait Barry White, Isaac Hayes, James Brown, tout ce monde-là… Quand ce rêve t’arrive c’est un vrai conte de fée, c’est ça le propre du conte de fée, c’est quand on s’y attend pas.

Vous restez deux ans aux Etats-Unis, ce qui vous mène à rencontrer le Fania All-Stars, le groupe de Johnny Pacheco qui rassemble tous les plus grands musiciens de l’univers de la salsa à l’époque.

C’est une des époques les plus heureuses de ma vie ; en fait eux aussi réclamaient leur part d’Afrique, ils étaient afro-latins, afro-cubains, afro-américains… Là il s’agit de Spanish Harlem, il y avait tous les grands de l’époque, on a fait des tournées extraordinaires à travers toute l’Amérique latine, il y a même eu un film, on est même allé au combat du siècle entre Foreman et Mohamed Ali à Kinshasa, où un immense concert à été fait, et on a su plus tard qu’on torturait les gens en-dessous de là où on jouait, à l’époque de Mobutu, qui avait payé quand même 10 millions au manager, Don King ; le concert était beau tout de même, énormément de monde, les BB King, fallait voir tout ce monde-là descendre en Afrique pour la première fois. Il faut voir le film, c’est extraordinaire ; quand Mohamed Ali se rend compte qu’il y a des pilotes Noirs… Bref je suis resté deux ans aux Etats-Unis, j’ai encore des rapports avec Pacheco d’ailleurs, qui est le fondateur de la Fania, avec Jerry Masucci, décédé maintenant, ils ont eu l’idée d’appeler ça « salsa », car c’est une « sauce » latine, et ce mot leur a porté bonheur tout de même parce que ça unifiait tous les gars qui venaient de Colombie, de Venezuela, de Porto Rico… Les seuls Cubains étaient Celia Cruz et Mongo Santamaria, mais ils vivaient aux Etats-Unis. Pour l’anecdote, Pacheco adorait les cigares cubains, ils ne pouvaient pas s’en procurer là-bas, et à chaque fois que j’allais à Paris c’est moi qui lui achetais des cigares cubains pour lui amener à New York…

Ensuite vous refaites un petit passage en Afrique…

Je m’occupe de l’orchestre de la télévision de la Côte d’Ivoire, mais il y avait encore Houphouêt-Boigny à cette époque-là, ce n’est pas la côte d’Ivoire avec les problèmes que l’on connaît maintenant, à l’époque il y avait une ambition, c’était de prendre les meilleurs Africains dans plusieurs disciplines, du moment que tu pouvais amener quelque chose, et pas seulement en musique, dans plein de domaine, le but c’était faire un truc de rêve où tu trouves beaucoup de professionnels dans plusieurs métiers ; ça a marché pendant un certain temps et malheureusement la politique rattrape souvent les choses, et je suis parti quand ça devenait très politique d’ailleurs.

En repartant vous faites une petite halte en Jamaïque où vous rencontrez Bob Marley qui vous invite régulièrement chez lui.

En repartant vous faites une petite halte en Jamaïque où vous rencontrez Bob Marley qui vous invite régulièrement chez lui.

Alors comme eux ils ont la religion rasta, ils croient à Selassié, pour eux c’est un Dieu, l’épicentre de l’Afrique pour eux c’était l’Ethiopie, naturellement pour un Africain ça n’a rien à voir car pour un Africain, Sélassié c’est plutôt un assassin, mais bon faut pas détruire les rêves de gens tout de même… On parlait musique, ils étaient contents de voir un Africain venir chez eux, je suis resté deux mois chez eux, j’étais parti pour faire un disque et on en a fait 2 avec Sly Dunbar et Robbie Shakespeare ; en fait j’ai pris la place de Gainsbourg, il venait de partir et moi je suis arrivé ; par contre le reggae pour moi c’était une couleur, je n’étais pas parti pour faire du reggae mais me servir de cette couleur pour aller à New York après, mettre des cuivres et une section de cordes, mais quand vous enlevez tout ça, à la base c’est des musiciens de reggae ; et j’ai revu Marley avant sa mort à Philadelphie avec Stevie Wonder, c’est l’époque pù on tournait beaucoup entre les Jamaïcains, les Africains, les Américains il y avait un courant qui commençait à naître mais que les politiques ont un peu brouillé.

Et ce courant qui commence à naître est présent à Paris début des années 80 puisque c’est le moment où émerge Radio Nova, « Actuel »… Jean-François Bizot , Kolpa-Kolpoul, Martin Meissonnier sont les activistes culturels importants de Paris à l’époque, Salif Keita, Touré Kunda, Mory Kanté, débarquent à Paris.

C’est le moment où la politique change et permet de faire venir des groupes Africains ; c’est l’époque où Jack Lang ouvre un peu avec la fête de la musique, et tout un tas de trucs, et du coup on allait chercher très loin ce qu’on avait en fait à Paris, pour un ticket de métro, on ne savait pas qu’il y avait tout ce monde-là qui jouait et Jean-François Bizot a été le patron spirituel de tout ça, il a amené l’esprit gaulois et cartésien dans l’affaire, et un amour qu’il a fait partager à pas mal de journalistes et c’est l’époque de « Tam-Tam pour l’Ethiopie » , c’est la première fois que l’Ethiopie mourrait de faim, et c’est encore les Anglais qui avaient commencé à vouloir faire de la musique pour l’Ethiopie ; et nous on a eu l’idée de faire un disque avec tous les Africains et les Français qui étaient là : Rémy Kolpa-Kolpoul, Conrad, les gens de Libé, le patron de TF1 Hervé Bourges, ils nous ont ouvert toutes les portes pour faire ce disque qui a rapporté 3 millions de francs ; on est parti porter cet argent en Ethiopie avec Mory Kanté, et on a été bluffés parce qu’on entendait ici que les gars mourraient de faim, et quand on est arrivés il y avait une soirée avec des langoustes partout, du champagne, et nous on est venus avec une équipe de TF1, on se regardait tous on n’a rien compris… ça se passait à 2-300 km de là, et là-bas ils n’admettaient pas les Africains pour aller là-bas, donc on a du prendre des noms de journalistes français pour prendre un petit avion et aller voir vraiment où ça se passait. Bizot a ouvert ça avec Radio Nova, avec le grand journal « Actuel » et c’était vraiment une époque extraordinaire, il nous manque beaucoup parce que c’était un éclaireur de première, c’est quand même un bonhomme qui a eu un vécu extraordinaire, il a commencé très jeune à être indépendant financièrement ; et puis c’est l’époque du « French Doctor » Kouchner quand ils allaient au Nigeria, lors de la première guerre du Nigeria ; ils étaient très copains et après ils se sont séparés parce que Bizot lui n’est pas entré dans la politique politicienne. Voilà donc des gens qui ont marqué une époque et qui ont donné un petit phare à cette France un peu frileuse mais qui a commencé à se réchauffer avec ces idées-là.

A propos de l’Afrique, un poète sierra léonais a dit : « Afrique, tu n’es pas un pays, tu es un concept, tu n’es pas un concept, tu es un aperçu de l’infini »

C’est bien dit ça ; mais si on prolongeait le concept d’un pays, c’est terrible parce que les frontières sont humaines, nos pays ont été construits avec la règle par exemple, le colonialisme a amené la règle ; on se trouve être de la même famille mais il y en a qui parlent anglais et d’autres qui parlent français ; il faut s’habituer et tout ça est le fait de l’être humain ; à un moment donné j’avais dit que j’avais mal à l’Afrique, pour la bonne raison que nous par exemple dans les pays francophones, on n’a pas de monnaie ; or un pays qui n’a pas de monnaie ne peut pas se diriger comme il veut, puisque tout vient de la Banque Centrale ; et en réalité quand il n’y a pas de monnaie, vous existez sans exister ; est-ce que c’est un pays virtuel, un pays réel, ça commence par l’argent quand même.

L’émission spéciale de 2h incluant l’entretien et des extraits musicaux est disponible ici